比表面積:測定と計算

比内部表面積とは?

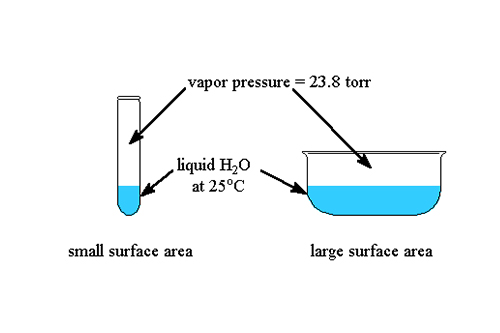

比内部表面積とは、単位質量または単位体積あたりの材料内部の細孔の総表面積を指します。材料科学、化学、環境工学などの分野で重要なパラメータであり、材料が周囲環境とどのように相互作用するかに影響する。

比表面積は、材料の反応性、強度、物質吸着能力に影響する。例えば、触媒反応では、表面積が大きいほど化学反応の活性サイトが多くなり、効率が向上します。 同様に、環境用途では、表面積の大きい材料は汚染物質をよりよく吸着することができます。

比表面積に影響を与える要因

材料の比表面積にはいくつかの要因が影響します:

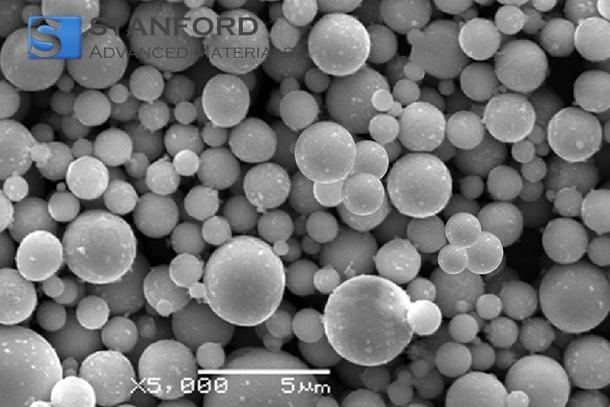

- 気孔率:一般的に気孔率が高いほど表面積が大きくなる。

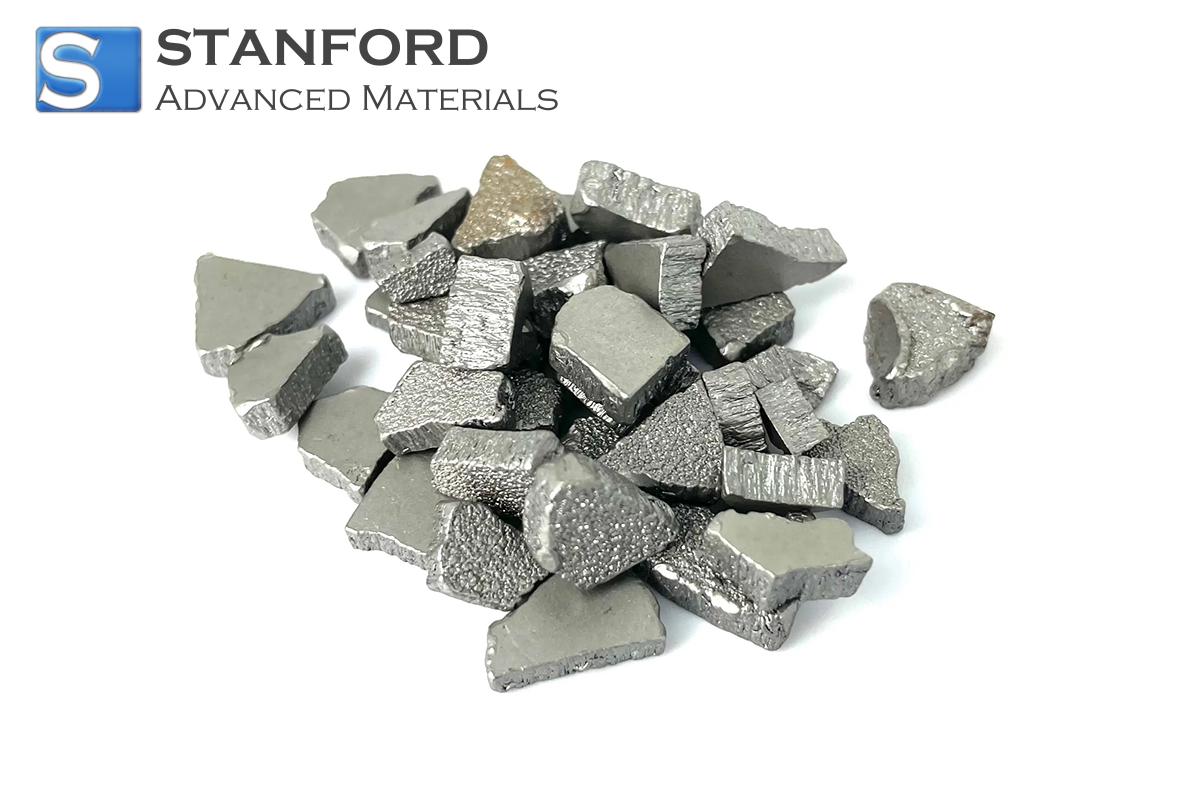

- 粒子径:粒子が小さいほど表面積は大きくなる。

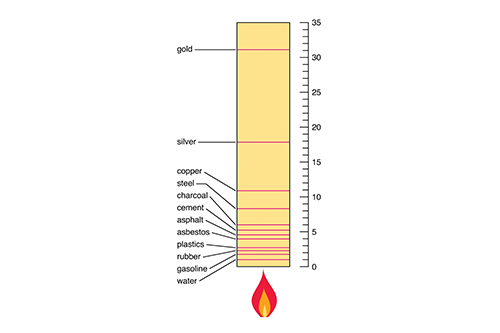

- 材料組成:異なる材料は、その構造に基づいて本質的に様々な表面積を有する。

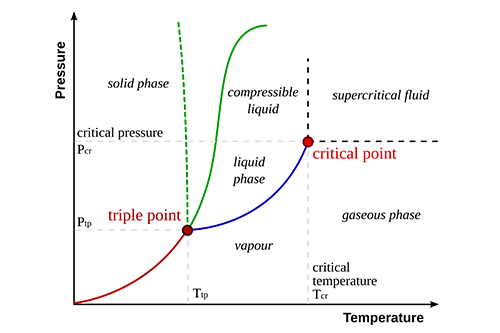

- 処理条件:材料合成時の温度、圧力、その他の条件によって表面積が変化することがあります。

比表面積の計算方法

比表面積の計算にはいくつかの手法があり、それぞれ異なるタイプの材料や用途に適している:

ブルナウアー・エメット・テラー(BET)法

BET法は、多孔質材料の比表面積の測定に広く用いられている。窒素ガス吸着が関与し、細孔が明確に定義された材料の正確な表面積測定が可能。

水銀圧入ポロシメトリー

この技法は、加圧下で材料の細孔に押し込むことができる水銀の体積を測定し、細孔径分布に基づく比表面積の計算を可能にする。

ガス吸着法

BET法以外のガス吸着法では、異なるガスと条件を用いて表面積を測定するため、材料の特性に応じた柔軟性があります。

|

方法 |

原理 |

適応ガス |

利点 |

限界 |

|

BET |

ガス吸着 |

多孔質材料 |

よく定義された細孔に対して正確 |

特殊な装置が必要 |

|

水銀圧入ポロシメトリー |

水銀圧入 |

様々な細孔径 |

孔径分布を提供 |

水銀は毒性があり、安全性が必要 |

|

ガス吸着技術 |

様々なガスの吸着 |

さまざまな材料に柔軟に対応 |

汎用性と適応性 |

時間がかかることがある |

詳しくはスタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)をご覧ください。

比表面積の応用

比表面積を理解し計算することは、様々な用途において不可欠です:

|

応用分野 |

表面積の関連性 |

|

活性部位を増やすことで反応速度を向上 |

|

|

環境工学 |

汚染物質の吸着や水質浄化の改善 |

|

より良い吸収により薬物送達効率を向上 |

|

|

材料科学 |

より強く耐久性のある材料の開発 |

|

より大きな電極面により電池性能を向上 |

よくある質問

比内部表面積とは何ですか?

単位質量または単位体積あたりの材料の細孔の総内部表面積のことで、材料の特性を理解する上で非常に重要です。

なぜ触媒作用において比表面積が重要なのですか?

表面積が大きいほど、反応の活性部位が多くなり、触媒の効率が高まります。

比表面積の測定に最も正確な方法は?

ブルナウアー・エメット・テラー(BET)法は、多孔質材料の比表面積を正確に測定できることで広く評価されています。

粒子径は比表面積にどのように影響しますか?

粒子が小さいほど比表面積が大きくなり、他の物質との反応性や相互作用が高まります。

材料合成後に比表面積を変えることはできますか?

はい、ナノ構造化、化学処理、機械的処理などの技術により、表面積を大きくしたり、特定の用途に合わせて調整することができます。